La rete del Rete del Lavoro Agricolo di Qualità nel contrasto al caporalato: tra interesse pubblico e privato

di Gianluca De Angelis

Gianluca De Angelis, è ricercatore dell’IRES dell’Emilia-Romagna.

Parte di questo articolo è stato pubblicato sul VI rapporto Agromafie e Caporalato, dell’Osservatorio Placido Rizzotto; curato da Francesco Carchedi ed edito da Futura nel 2022

- Il Piano di contrasto al caporalato

Il fenomeno del caporalato non è presente solo nel settore agricolo e in una sola parte del territorio nazionale, poiché tale asserzione rappresenta una vera e propria distorsione delle attuali (e compravate) conoscenze: sia della sua trasversalità intersettoriale che la sua diffusione sociale ed economica. Gli effetti di queste distorsioni sono probabilmente alla base dell’inefficacia delle principali misure poste in essere per il suo contrasto. È del tutto evidente, infatti, che le principali coordinate del fenomeno siano da ricercarsi in criticità di sistema consolidate che solo in seconda battuta trovano nel settore agricolo un ambiente favorevole. Anche la Legge 199/2016, che pure ha il pregio di individuare alcuni elementi caratterizzanti del fenomeno del caporalato, sembra non riuscire ad andare al di là dell’intervento repressivo, senza scardinarne le ragioni costitutive. Da un lato, infatti, il breve articolato della Legge riscrive il reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro; e altresì l’applicazione di un’attenuante in caso di collaborazione con le autorità. La legge sancisce l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza di reato e rafforza l’istituto della confisca, l’adozione di misure cautelari relative all’azienda agricola in cui è commesso il reato e prevede l’estensione della responsabilità per il reato di caporalato alle persone giuridiche (Art. da 1 a 6).

Dall’altro, restano inapplicate o scarsamente efficaci le misure tese al contrasto delle condizioni alla base dell’intermediazione illegale di manodopera. In parte introduce un elemento che si limita al risarcimento, estendendo alle vittime del caporalato le provvidenze del Fondo antitratta (Art. 7), in parte rafforza i criteri per l’accesso alle ReLaq (Rete del lavoro agricolo di qualità, ex art. 6, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), che resta il principale strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura (Art. 8). Inoltre, introduce un graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo (Art. 10). Solo con l’Art. 9 il campo di intervento sembra estendersi alle condizioni sociali ed economiche che alimentano il fenomeno, richiamando alla responsabilità del Ministero delle Politiche agricole e del Ministero dell’interno la predisposizione di un apposito piano di interventi. In particolare, la legge fa riferimento alla necessità di una strategia che preveda “misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale” (Art. 9 L. 199/2016).

È quindi in virtù dell’Art. 9 che si deve, con apposita norma nel decreto fiscale del 2019 (Art. 25-quater D.L. 119/2018), l’istituzione del “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” (D.l. 04/07/2019) – i cui contenuti sono sintetizzati nel Prospetto 1 – e che ha finalmente portato all’approvazione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022[1].

Il Piano prevede 10 azioni prioritarie articolate in 4 ambiti di intervento, quello preventivo, di vigilanza e contrasto, protezione e assistenza e reinserimento socio-lavorativo. Nel quadro delle azioni preventive previste dal Piano triennale, il primo elemento richiamato è l’esigenza conoscitiva necessaria alla prevenzione, dalla mappatura delle aree di intervento ai fabbisogni di settore anche in considerazione della loro stagionalità. Il secondo set di azioni riguarda invece gli interventi strutturali e di incentivo agli investimenti, nella prospettiva che un sostegno al posizionamento delle imprese sul mercato ne scoraggi la tendenza o la tentazione alla slealtà nella concorrenza. Il terzo set è quello che direttamente chiama in causa la Rete del lavoro agricolo di qualità. In questo set, infatti, le azioni previste riguardano un allargamento dei meccanismi di certificazione dei prodotti e delle filiere di produzione. Il quarto set riguarda invece l’intermediazione vera e propria, prevedendo la realizzazione di interventi capaci di migliorare i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro a partire dalla pianificazione dei fabbisogni. In particolare, tra le azioni previste troviamo l’individuazione di flussi di lavoratori stranieri e la definizione della cornice contrattuale del loro impiego. I punti 5 e 6 investono la dimensione logistica del caporalato, intervenendo sull’alloggio e il trasporto dei lavoratori e delle lavoratrici agricole. Gli interventi, in tal senso, consistono nella definizione di linee guida, nell’incentivazione alla creazione di foresterie aziendali e altre strutture alloggiative, fino alla definizione di albi per le aziende di trasporto. Infine, al settimo punto sono riconducibili quelle azioni comunicative finalizzate ad informare gli attori coinvolti. Le azioni vanno da quelle rivolte ai lavoratori e alle lavoratrici, con riferimento ai loro diritti, ma anche alle imprese e ai consumatori.

Gli ultimi tre ambiti di azione sono meno articolati del primo. Per quanto riguarda l’ambito di vigilanza e contrasto il Piano prevede l’integrazione delle conoscenze esistenti e conseguenti all’approvazione del piano (vedi punto 1) e l’integrazione dei meccanismi di controllo. La questione dell’assistenza e della protezione definisce un set di azioni mirate all’intervento ex-post. In particolare, si tratta di armonizzare gli interventi esistenti in materia di assistenza sociale e il rafforzamento delle misure dedicate ai lavoratori e alle lavoratrici straniere vittime di tratta per facilitarne il reinserimento. L’ultimo ambito, dedicato al reinserimento socio-lavorativo, prevede infine la realizzazione di un programma per il reinserimento socio-lavorativo capace di andare dalla formazione specifica, fino alla definizione di linee guida e standard per il reinserimento, prevedendo il monitoraggio delle attività.

Rispetto ai fini di questo intervento, le azioni previste nell’ambito preventivo sono quelle di maggiore interesse, nonché quelle che suscitano le maggiori perplessità. Per quanto, infatti, siano indirizzate al contrasto di alcuni elementi caratterizzanti il caporalato in agricoltura, rischiano di non incidere il fenomeno molto al di sotto della superficie. Abbiamo visto, infatti, come la prospettiva adottata tendere a mettere al centro i sostegni alla produzione (impresa) e al prodotto, prima ancora che al produttore (lavoratore o lavoratrice) se non in misura emergenziale ed ex-post con un forte rischio di frammentazione degli interventi. Le ragioni di questi limiti stanno dunque in quelle asimmetrie strutturali che fanno della storia (e geografia) del caporalato in Italia un fenomeno complesso.

2. Asimmetrie strutturali persistenti.

La storia e la geografia del caporalato sono materie complesse. Da un lato si tratta di un fenomeno antico, dall’altro, si interseca con aspetti culturali del tutto peculiari e specifici dei territori su cui insiste; come del resto è il caso dell’attività agricola. Non è possibile dar conto di tale complessità in questo breve intervento, ma è a partire da quella che possiamo rilevarne i tratti costitutivi. Secondo le definizioni correnti, al fenomeno del caporalato sono riconducibili tutte quelle forme indirette di reclutamento e organizzazione della manodopera, che quindi avvengono per mezzo di intermediari, al di fuori dei perimetri contrattuali vigenti e dei canali di collocamento ufficiali, dando luogo a fenomeni di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici. Storicamente, il fenomeno dell’intermediazione nel settore agricolo ha assunto una centralità via via crescente in base alle diverse fasi e tecniche della produzione. Se lo spostamento dei lavoratori agricoli nelle fasi precedenti la meccanizzazione era per lo più legato ai cicli dell’allevamento, nell’età contemporanea è la modernizzazione delle produzioni a determinare la necessità di mobilitare vere e proprie masse di proletari agricoli e, con essi, gli intermediari e gli intercettori di manodopera che ne organizzavano la logistica.

Riferendosi all’introduzione della coltivazione del riso nella bassa pianura emiliana e lombarda, Piero Bevilacqua parla di questa massa come di “una nuova, tumultuosa realtà umana e sociale: lavoratori senza terra, periodicamente sradicati dalle loro case e dai loro villaggi”[1]. Si tratta di “un nuovo ceto sociale di braccianti, giornalieri e salariati fissi” che oltre a preoccupare gli autoctoni per le nuove usanze e costumi, mettevano in discussione le vecchie economie e i rapporti colonici su cui si fondavano le relazioni tra proprietà e lavoro, ridefinendo le forme complessive del controllo sociale sulle campagne. Gli avventizi, in particolare, erano esposti a condizioni di vita e lavoro ben peggiori di quelle dei braccianti locali, più spesso salariati e fissi. In “Le condizioni di lavoro nelle risaie”, pubblicato nel 1906 dall’Ufficio del Lavoro, si legge come gli avventizi che vivevano troppo distante dalla risaia per rientrare a casa dopo il lavoro, nelle fasi della mondatura e mietitura dormissero “nel cascinale, sotto i portici, nei fienili aperti (tutte ragazze)” (p. 52), come avessero diversi trattamenti in caso di malattia, giornate di lavoro più lunghe e paghe più basse[2].

Non è difficile comprendere come il ricorso a tali forme di reclutamento fosse osteggiato dalle nascenti leghe contadine per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle campagne. Da un lato l’affermazione delle prime forme di contratto collettivo riduceva il vantaggio per il padrone di ricorrere agli avventizi; dall’altro, l’intermediazione stessa veniva assunta dalle organizzazioni dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne. Infatti, proprio per contrastare l’efficacia dell’azione collettiva promossa dalle leghe, i vecchi intermediari erano talvolta utilizzati per la ricerca di manodopera non organizzata e quindi più docile. Dal punto di vista storico, insomma, più che la necessità dell’intermediazione, ad essere messa in discussione è la sua gestione. Nel corso della seconda metà del XX Secolo, le funzioni di intermediazione e reclutamento della manodopera agricola passano di mano in mano, riflettendo le lotte sociali e le vicissitudini politiche che scuotono il Paese.

Nella rassegna delle principali tappe storiche della legislazione sul collocamento[3], Domenico Perrotta evidenzia come le prime forme di contrasto al caporalato arrivano proprio con il divieto di intermediazione a scopo di lucro nelle attività della risicoltura (Art. 20 e 21 Legge “della risicoltura”, 1917) poi generalizzate nel 1919. Il divieto è abrogato dal governo fascista nel 1923, ma poi reintrodotto quando il regime stesso si intesta la funzione di intermediazione in alcuni contesti italiani. Il monopolio statale e il divieto di intermediazione anche gratuita e di matrice sindacale è reintrodotto nel 1949 (Legge 264/1949) e durerà fino al 1970, quando la gestione del collocamento agricolo torna nelle mani delle organizzazioni sindacali che operano attraverso commissioni comunali. È poi con l’arrivo della manodopera straniera nelle campagne italiane che le imprese agricole possono tornare ad assumere direttamente (Legge 608/1996) lasciando emergere un caporalato del tutto nuovo, che fonda la sua attività sulle fragilità che caratterizzano la popolazione migrante.

Solo nel 2011, dopo le ulteriori liberalizzazioni favorite dalla legge Biagi (Decreto 276/2003), il Decreto N. 138 introduce il “reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” colmando quella che la Corte di Cassazione definisce una “apparente lacuna” del sistema penale. Infatti, pur individuando nella mediazione illecita un reato penale, difficilmente l’applicazione dei dispositivi vigenti permetteva di andare oltre l’individuazione di fattispecie contravvenzionali, evidentemente non sufficienti a contrastare la recrudescenza del fenomeno (cfr. Relazione. n. III/11/2011 Roma, 5 settembre 2011)[4].

In particolare, la novità del Decreto sta nell’inserimento del reato nella sezione del codice penale dedicata ai reati contro le libertà individuali, accanto, per intenderci, ai reati di riduzione in schiavitù, pornografia minorile e sfruttamento della prostituzione. La legge 199 del 2016 si inserisce in questo quadro, estendendo la responsabilità penale al datore di lavoro con il preciso scopo di evitare che la distanza tra chi assume la manodopera e chi ne beneficia determini trattamenti sfavorevoli per i lavoratori. In termini più semplici, contrasta la possibilità che dall’intermediazione di manodopera possano scaturire condizioni di sfruttamento. È quindi su questi due elementi, intermediazione e sfruttamento, che si fonda il fenomeno del caporalato. Nel panorama degli interventi tesi al contrasto dell’intermediazione illecita di manodopera, si tratta di una novità significativa. Infatti, se fino a qualche tempo fa il contrasto ai fenomeni di sfruttamento veniva per lo più declinato dal punto di vista tutela della libera concorrenza[5] o, al più, di quella della produzione di qualità, in questo caso, invece, la questione lavoristica assume piena centralità.

2.3. Il caporalato senza caporale.

Per le cose dette sin qui e in virtù delle più recenti disposizioni legislative, il fenomeno del caporalato non è strettamente dipendente dall’esistenza di un caporale per come il senso comune lo intende. Se da un lato, come sottolinea Domenico Perrotta[6], il caporale può considerarsi un “imprenditore sociale”, che opera in virtù delle proprie reti sociali delle quali cerca di assicurarsi il monopolio con mezzi diversificati, che possono contemplare la violenza, ma che anche mobilitano aspetti strettamente culturali. Dall’altro la figura del caporale può assumere fattezze anche molto diversificate in base alle aree di produzione e alla provenienza della mano d’opera. Talvolta si tratta di soggetti singoli, dotati di un capitale culturale e materiale tutto sommato limitato, ma capaci di tessere le giuste relazioni. Spesso tale figura è rappresentata dall’ex-bracciante che, forte di un altro lavoro, riesce ad acquistare un furgone o una macchina per il trasporto delle persone e quindi permettersi “l’ascesa sociale”. In altri casi, come in quelli studiati da Marco Omizzolo nell’Agro pontino, si tratta di figure inserite in vere e proprie organizzazioni criminali, capaci di far fronte a bisogni logistici, ma anche burocratici dei braccianti stranieri[7]. Altrove, come accade ad esempio in Emilia-Romagna, il caporale può assumere i tratti dell’impresa, anche cooperativa, che aggira le leggi sull’intermediazione in virtù della normativa sugli appalti e sub-appalti.

Non è detto, insomma, che il caporale sia una figura isolata, che svolga tutto il suo lavoro al di fuori della normativa o che la manodopera che riesce a mobilizzare sia esclusivamente impiegata in produzioni di bassa qualità, o comunque scarsamente remunerate. L’unico tratto che evidentemente accomuna tutte queste figure è la capacità di mettere a profitto le condizioni di particolare svantaggio che caratterizza la popolazione e la mano d’opera straniera, la componente prevalente nel settore agricolo e non solo. In questo senso, l’intermediazione vera e propria così come le questioni relative alle condizioni di lavoro non sono che alcuni dei tasselli che compongono il complesso puzzle dello sfruttamento (cfr. schema 2) che va ben al di là della dimensione settoriale e della sola irregolarità nel reclutamento. Infatti, da un lato, se è vero che il settore agricolo è quello in cui è maggiore l’incidenza di quanti trovano lavoro grazie ai servizi pubblici (poco più del 4% nel 2020) tale caratteristica viene meno con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici immigrati e immigrate[8]. Dall’altro, nell’ultimo rapporto annuale sulle attività di tutela e vigilanza dell’ispettorato del lavoro[9], si osserva che rispetto al numero dei lavoratori irregolari, l’incidenza degli sfruttati e delle sfruttate nell’agricoltura è maggiore (18,6%) rispetto agli altri settori (Industria 4,2%, Terziario 0,6% ed Edilizia 0,5%).

Schema 1: Modello di riferimento dello sfruttamento lavorativo, intermediazione illecita e lavoro forzato

Fonte: Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (pag. 6)

È in questa prospettiva multidimensionale che si declinano le implicazioni normative della Legge 199 del 2016 e, soprattutto, che l’adesione e i processi che sottostanno alla rete del lavoro agricolo di qualità trovano centralità.

2.4. La Rete del lavoro agricolo di qualità. Lo stato dell’arte[1].

I dati sulle adesioni e la distribuzione regionale

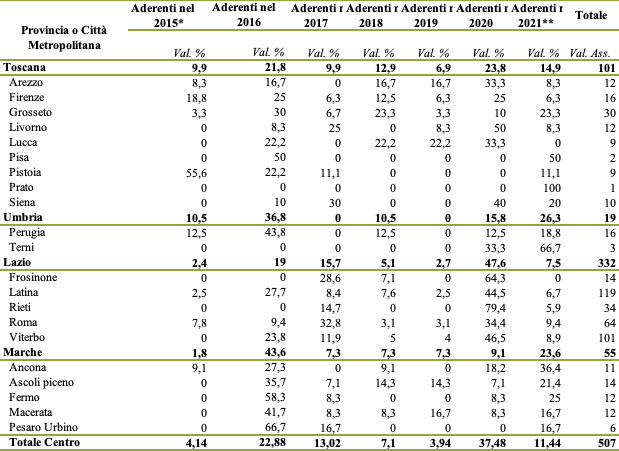

I numeri disponibili sulla ReLaQ rappresentano plasticamente le condizioni di difficoltà che caratterizzano l’applicazione della legge 199/2016 e le opportunità ad essa collegata, come sintetizzato nella Tabella 1. Sin dal 2015 e con una periodicità grosso modo mensile, la cabina di regia istituita ai sensi della Legge n. 116/2014 presso l’INPS provvede all’aggiornamento delle aziende ammesse alla rete con il nome delle imprese, la Provincia o la Città Metropolitana della sede legale e i riferimenti fiscali (Codice Fiscale). All’aggiornamento del 23 Settembre 2021, ultimo nel momento della stesura di questo articolo, risultano accolte le domande di adesione di 5.097 imprese su un totale di 6.528 richieste arrivate dall’Ottobre 2015. Sono infatti 965 le richieste respinte e 272 le adesioni revocate. L’articolazione della rete si caratterizza per una forte disomogeneità territoriale. Fatte 100 le imprese aderenti quasi la metà si distribuisce tra Puglia (24,1%) ed Emilia R. (23,9%). Seguono, a grande distanza, Campania (9,9%), Sicilia (7%), Lazio (6,5%), Piemonte e Calabria (5,3%), Veneto (4,7%) e Lombardia (4,6%). Il restante 8,7% delle imprese ha invece sede nelle altre 11 regioni, con pesi che vanno dal 2% circa di Toscana (2%), Abruzzo (2%) e Basilicata (1,5%) ai pochi decimi rappresentati dalle imprese con sede legali nelle Regioni più piccole e nelle Provincie Autonome (cfr. Tabelle in Appendice).

Prendendo in esame i soli anni completi (2016-2020), la maggior parte delle adesioni è stata registrata nel biennio 2016/2017 (55,6%). Il 2018 e 2019 sono invece stati gli anni in cui le adesioni sono state meno significative (8,4% e 6,5%); mentre tornano a salire nel 2020, portando le imprese aderenti nell’anno al 14% del totale attuale. Quanto appena osservato complessivamente, non necessariamente vale per le diverse regioni italiane. Prendendo in esame le due regioni più significative, Puglia ed Emilia R. si osserva che mentre il 57,1% delle imprese pugliesi oggi aderenti ha ottenuto il riconoscimento nel 2016, lo stesso vale solo per il 25,8% delle imprese emiliano-romagnole. D’altra parte, se già nel 2017 l’Emilia R. vede l’adesione del 76,2% delle imprese attualmente aderenti, nello stesso anno la Puglia arriva solo al 63%. Tra le due, la Puglia è quella che comunque segna una progressione più simile al resto d’Italia. La specificità dell’Emilia R. può infatti rintracciarsi nel Programma Operativo[2] (2017) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che prevede un incremento pari a massimo due punti nella valutazione per il finanziamento di progetti di sistema afferenti alla Focus area 3A da realizzare in modalità “filiera” per quei progetti che coinvolgono imprese aderenti alla Rete.

Elaborazione IRES ER su dati INPS al 23/09/2021

Per molte regioni, comunque, non si rileva una vera e propria corsa all’adesione. Anzi, in casi anche significativi, le adesioni alla rete sono un fatto recentissimo. Nel Lazio, che ha un peso sul totale pari al 6,5%, il 47,6% delle imprese ha aderito nel 2020. Nelle restanti, invece, l’andamento è quello complessivo, con un picco al momento dell’istituzione della rete e una progressione decisamente lenta che trova qualche vigore solo nell’ultimo anno. Anche in questo caso, più che fattori interni al tessuto produttivo, la spinta all’iscrizione è con tutta probabilità l’esito della scelta dei marchi della GDO[1] aderenti all’Associazione Distribuzione Moderna a commissionare la produzione e il confezionamento dei prodotti a marchio proprio ad aziende iscritte alla ReLaq. D’altra parte, la scelta della GDO di escludere i fornitori non aderenti alla rete aveva già dato prova delle proprie capacità persuasive nel 2016, quando proprio nell’area di Bari alcuni marchi rifiutarono il ritiro delle merci ordinate per via della mancata adesione alla rete dei loro fornitori, dando luogo a quella che alcuni giornali definirono la Guerra delle Ciliegie e mettendo in atto quella che Flai CGIL Puglia e Coldiretti considerarono una vera e propria azione distorsiva e svilente dei principi della ReLaQ [2]. Quale che ne sia il giudizio, delle 594 adesioni approvate nel 2016 a Bari una parte di esse – pari a 311 – furono inviate tra il 26 e il 28 aprile, proprio nei giorni caldi della trattativa.

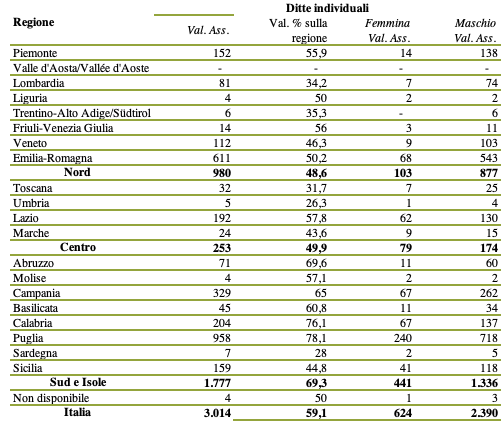

Le aziende individuali tra le aderenti

Ulteriore elemento di distinzione territoriale delle adesioni è quello desumibile dal codice fiscale dell’impresa aderente e, in sostanza, del tipo di impresa. Rispetto al totale, la maggior parte delle imprese aderenti (il 59,1%) è costituita da ditte individuali che fanno domanda utilizzando il codice fiscale alfanumerico (3.014). Anche questo dato si caratterizza per una sostanziale disomogeneità territoriale. Nella Tabella 2 è sintetizzata l’incidenza delle ditte individuali aderenti sul totale delle imprese aderenti per l’intera regione. Si può facilmente osservare come se in molte regioni il peso delle ditte individuali aderenti è simile o non molto distante da quello complessivo descritto poco sopra, in molte altre il valore indica uno scenario completamente diverso. In sintesi, si può affermare che le ditte individuali abbiano un peso maggiore nelle regioni del mezzogiorno che non nel centro nord. Con la sola eccezione della Sicilia e – sebbene scarsamente significativa – della Sardegna, dove l’incidenza delle ditte individuali è inferiore, i valori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia sono più o meno nettamente al di sopra del valore complessivo. Al contrario, nelle regioni centrali e settentrionali le ditte individuali hanno un peso inferiore tra le aderenti.

Dall’analisi dei codici fiscali emerge un quadro invece abbastanza omogeneo tra le diverse regioni per quanto riguarda l’intestatario. Mediamente si tratta di individui di sesso maschile (79,3%), nati in Italia (98,7%) e con un’età media pari a 55,8 anni. Più nel dettaglio, la regione con l’età media più bassa è la Puglia, con 40,8 anni, la regione con l’età media più elevata è la Calabria, con 61,6 anni. Come anticipato, poi, i nati al di fuori dell’Italia sono in tutto 40, distribuiti in modo non omogeneo tra le diverse regioni.

Solo in Puglia sono 11 gli aderenti alla rete con un codice fiscale che indica una zona di nascita al di fuori del Paese. Infine, per quanto riguarda la distribuzione per sesso, si osserva nel la netta prevalenza di persone di sesso maschile in quasi tutte le regioni italiane. L’unica eccezione sono il Molise e la Liguria, dove i quattro aderenti per regione sono equamente distribuiti tra maschi e femmine. Per le restanti regioni, si osserva un incremento della prevalenza maschile nel Settentrione, dove le aderenti si riducono all’8% del Veneto, all’8,6% della Lombardia, al 9,2% del Piemonte e all’11,1% dell’Emilia R.

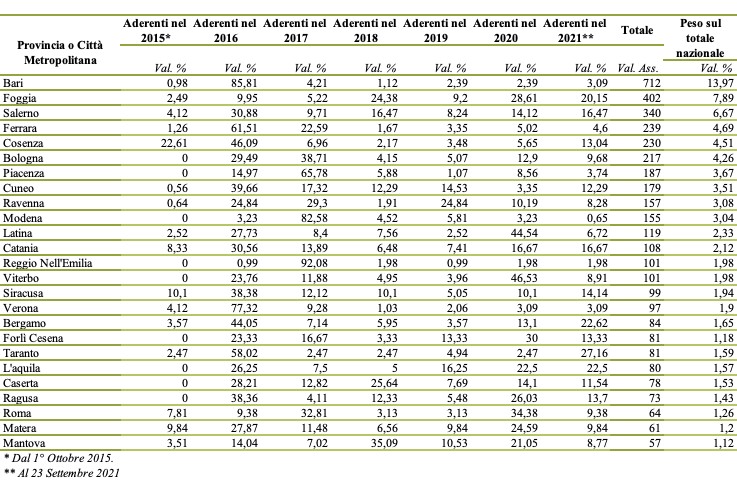

Le adesioni a livello provinciale

Nonostante le tante specificità individuate, le osservazioni condotte su scala regionale rischiano di appiattire una mappa che – se possibile – è ancor più complessa di quanto visto sin qui. Nella Tabella 3 le stesse informazioni prese in esame su scala regionale sono esaminate per le 25 province o Città Metropolitane (CM) con l’incidenza maggiore rispetto alle adesioni nazionali. Si tratta anche delle sole con un peso pari o maggiore all’1%. Il primo elemento che emerge dalla lettura dei dati disponibili è la forte frammentazione territoriale che si riverbera anche al livello infra-regionale. Ad eccezione dell’Emilia-Romagna, presente nella lista con sette province su nove, le restanti regioni compaiono nella lista con un numero di provincie e CM ben più esiguo. Il caso più eclatante è quello pugliese. Se abbiamo visto la Puglia essere la regione con il maggior numero di imprese aderenti (24,1% del totale), su scala provinciale si può notare che tale significatività riguarda le sole aree di Bari e Foggia che da sole fanno il 21,9% del totale nazionale. Inoltre, mentre le adesioni nel barese risalgono in gran parte al 2016 (85,8%), nel foggiano il 48,7% delle imprese aderisce tra il 2020 e i primi 9 mesi del 2021.

Simile al caso di Bari è quello di Cosenza. Con il 4,6% delle imprese aderenti, la provincia di Cosenza copre quasi da sola l’intera quota delle imprese calabresi aderenti alla rete (5,3%) e lo fa con una quota rilevante di adesioni della primissima ora. Il 68,7% delle imprese cosentine aderisce, infatti, tra gli ultimi tre mesi del 2015 e il 2016. Come anticipato, l’Emilia-Romagna rappresenta un caso a parte. L’adesione, in questo caso, è meglio distribuita sul territorio regionale, ma questo non esclude differenze tra i diversi territori. In primo luogo, si può notare come l’adesione si distribuisca nel tempo in modo differenziato. Si va da un’adesione più rapida per il ferrarese, con il 61,5% delle aderenti nel solo 2016, a un modello di maggior lentezza nel ravennate, dove un quarto circa delle imprese aderisce nel solo 2019, un anno complessivamente meno significativo. Ancor meno vertiginosa è la corsa adesioni nel forlivese-cesenate, dove le imprese aderenti sono 1,2% del totale e in gran parte risultano aver aderito nell’ultimo triennio. In secondo luogo, risultano abbastanza diversificate le adesioni per tipo di azienda. Le ditte individuali hanno un peso complessivamente più basso di quello complessivo, come d’altra parte si è visto essere per il centro-nord, ma nelle aree di Piacenza e Reggio nell’Emilia le ditte individuali calano drasticamente, toccando il 38 e il 39,6%. Piacenza, Modena e Reggio nell’Emilia sono le province che collocano nel 2017 la massima adesione, condizionando la tendenza regionale, con, rispettivamente, il 65,8%, l’82,6% e il 92,1%).

Elaborazione IRES ER su dati INPS al 23/09/2021

La prospettiva provinciale permette di osservare qualche dettaglio in più sulle adesioni delle imprese laziali. Innanzitutto, c’è da dire che la regione Lazio è presente nella selezione in tabella oltre che con la CM di Roma Capitale anche con le province di Viterbo e Latina. In questo caso poi, la distribuzione delle adesioni risulta tutto sommato omogenea anche nel tempo, visto che in tutte le aree presenti è il 2020 l’anno con il maggior numero di adesioni. Come si è avuto modo di intendere, la disomogeneità territoriale delle adesioni è l’esito di dinamiche complesse che solo in parte hanno a che fare con l’effettiva estensione del tessuto produttivo agricolo. In particolare, confrontando il peso delle imprese aderenti alla rete di ogni provincia o CM con il peso delle imprese con manodopera agricola di ogni provincia (fonte INPS, 2019) si rileva una certa correlazione (p <0,001), ma solo in parte l’una spiega l’altra. Il coefficiente di determinazione pari a 0,46, infatti, è abbastanza lontano dal risultato che si avrebbe se la relazione tra le due variabili fosse tale da poter spiegare e predire il valore della variabile dipendente (r2=1).

Chiaramente, le osservazioni che scaturiscono da questa osservazione è fortemente legata alla definizione data di “tessuto produttivo agricolo”. In questo caso si è scelto di prendere in considerazione le sole imprese agricole con manodopera, escludendo quindi le ditte individuali, permettendoci così di ragionare sulla capacità di un tessuto agricolo strutturato di favorire l’adesione alla ReLaQ delle imprese esistenti anche al di là di quelle agricole. Quello che infatti deve pure essere notato è che l’adesione alla rete può riguardare imprese che svolgono attività non sempre o non direttamente legate alla produzione agroalimentare.

Per meglio esplorare questo aspetto abbiamo provato ad estrarre i bilanci delle imprese aderenti alla rete per osservarne le principali caratteristiche. Il risultato non è esaustivo dell’articolato panorama che compone la rete, ma aggiunge alcune informazioni che vale la pena riprendere.

In primo luogo, si deve considerare che i bilanci recuperati sono relativi a sole 802 imprese delle 2.083 imprese attualmente aderenti con un codice fiscale diverso da quello delle persone fisiche. In secondo luogo, si consideri che i codici fiscali sono relativi a imprese che dal momento della loro adesione potrebbero essere oggi inattive. Ciò premesso, il risultato è quello sintetizzato nella mappa interattiva dove sono state geograficamente proiettate le sedi legali delle imprese estratte, evidenziando con il colore l’attività principale svolta e con le dimensioni dell’indicatore il valore totale della produzione all’ultimo anno disponibile. La concentrazione degli indicatori in alcune aree del Paese è del tutto compatibile con le osservazioni fatte nel complesso fin qui. Rispetto a quelle, però, possiamo aggiungere che sebbene la gran parte delle imprese aderenti svolga un’attività legata all’agricoltura in senso ampio, alcune aree, come il Nord-Est, si caratterizzano per la presenza di imprese di tipo agroindustriale, che sono anche quelle con il valore prodotto maggiore.

Tale disomogeneità è in parte dovuta alle effettive caratteristiche del tessuto produttivo su una data area, in parte però si evidenziano difformità che con il tessuto imprenditoriale hanno poco a che fare e che, come visto, ci riportano direttamente ai piani culturale e politico-amministrativo.

2.5. Il potere dei giganti.

A circa cinque anni dall’approvazione della legge 199 del 2016, le attese scaturite dall’intervento legislativo rispetto al contrasto del caporalato e dello sfruttamento della manodopera agricola restano in larga parte disattese. Da un lato, infatti, la legge costituisce una novità nei termini della centralità attribuita al lavoro e alla contrattazione, mettendo i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici davanti alla tutela della libera concorrenza e alla tutela delle produzioni. Dall’altro, però, sembra non riuscire a mettere davvero in discussione gli elementi costitutivi del caporalato e dello sfruttamento, limitando la sua efficacia alla sola fase repressiva. Le ragioni di tale limite stanno nella natura stessa del fenomeno che si vorrebbe contrastare che affondano nella vulnerabilità economica e sociale connaturate allo stato di immigrazione della gran parte delle vittime. Si tratta insomma di aspetti decisamente al di fuori dell’immediato raggio di azione della legge che, infatti, indirizza ad organismi più idonei la responsabilità della riduzione di quelle condizioni che favoriscono l’esposizione allo sfruttamento lavorativo. Tra i meccanismi richiamati dalla legge figurano elementi nuovi, come il “Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, e il rafforzamento di quelli vecchi, come la costituzione della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, già istituita nel 2014.

Mentre il primo elemento è ancora troppo giovane per dirci qualcosa che vada oltre la dichiarazione di intenti, il secondo permette una qualche disanima più approfondita, soprattutto grazie ai dati forniti dall’INPS, su cui ricade la responsabilità stessa della rete.

I dati forniti mostrano un panorama estremamente eterogeneo, sia sul piano regionale che su quello infra-regionale. L’adesione, tutto sommato scarsa, delle imprese italiane non rispecchia l’effettiva consistenza del tessuto produttivo agricolo, tanto più che l’adesione alla rete può riguardare anche imprese non agricole, purché intervengano nei processi trasformativi dei prodotti dell’agricoltura o che comunque collochino dipendenti agricoli. Più nel dettaglio, si è visto che buona parte delle imprese aderenti si divide tra Puglia ed Emilia-Romagna con, rispettivamente il 24,1 e il 23,9%.

Si è però osservato anche che le due regioni rappresentano due modelli di adesione completamente diversi tra loro. In primo luogo, le imprese pugliesi aderenti sono fortemente concentrate nell’area di Bari, nella cui area hanno sede il 14% delle imprese aderenti in tutta Italia, e più recentemente nel foggiano (che nel 2021 arriva al 7,9% del totale) e contano la quota più elevata di ditte individuali (78,1%). Al contrario, l’eccezionale dato dell’Emilia-Romagna –sovrastimata nella rete rispetto all’effettiva consistenza del tessuto produttivo agricolo – si caratterizza per una più omogenea distribuzione territoriale (tra le prime 10 province per numero di imprese aderenti la metà sono emiliano-romagnole) e una minore incidenza di ditte individuali (50,2%). Inoltre, mentre le imprese pugliesi sono in gran parte aderenti della prima e dell’ultima ora (il 58,7% ha aderito entro il 2016, mentre il 23% tra il 2020, con l’11,6%, e i primi 9 mesi del 2021, con l’11,4%), le adesioni delle imprese emiliano romagnole sono più concentrate nel primo triennio: già nel 2017 aderiscono il 76,2% delle attualmente aderenti. Negli anni successivi la corsa alle adesioni è molto più lenta, con valori che comunque crescono di anno in anno.

I due casi regionali non potrebbero essere più diversi tra loro, eppure c’è una questione che li accomuna. In entrambi, infatti, le adesioni sembrano derivare da pressioni che poco hanno a che fare con il tessuto produttivo agricolo. In un caso, quello emiliano romagnolo, la spinta all’adesione è basata sull’incentivo economico previsto dalla Regione. La maggiore omogeneità delle adesioni in Emilia-Romagna e il picco delle adesioni del 2017 non può non richiamare il Programma Operativo del 2017 relativo al PSR 2014-2020 che inserisce appunto l’ammissione alla ReLaQ tra i criteri premianti dei finanziamenti ai progetti di filiera. Nel secondo caso, invece, l’adesione nel barese è promossa dall’azione della GDO nella primavera del 2016.

Anche in questo caso l’incentivo – se così si può dire – è economico, ma deriva dal potere della distribuzione organizzata nella filiera agricola che, stando alle dichiarazioni rese alla stampa dalle organizzazioni di rappresentanza, usava la mancata adesione alla rete delle imprese ai fini di una riduzione del prezzo dei prodotti. L’iniziativa della GDO sembra spiegare anche parte della ripresa delle adesioni tra il 2020 e il 2021. Il richiamo fatto ai fornitori dei prodotti a marchio privato, infatti, è quello di certificare la propria responsabilità attraverso l’adesione alla ReLaQ. Entrambe le iniziative risultano di assoluto interesse, ma diversamente da quella della Regione Emilia-Romagna, politica, l’iniziativa privata della GDO evidenzia dei limiti dovuti alla prospettiva da cui trae radici. In primo luogo, ci si potrebbe chiedere se azioni simili possano coinvolgere anche i fornitori internazionali, onde evitare una distorsione sulla filiera. In secondo luogo, non si può non tenere in considerazione il fatto che le condizioni di lavoro in agricoltura sono anche l’esito di politiche economiche dei distributori.

In tal senso il rischio di scaricare la responsabilità a monte della filiera è evidente. Si tratta di aspetti riconducibili a quello che Colin Crouch ha definito il Potere dei giganti, che se da un lato riduce la complessità dei problemi su cui la politica e l’azione pubblica incidono meno, dall’altro genera soluzioni di interesse privato, semplici, come le asimmetrie di potere (economico) che le innerva.

APPENDICE

[1] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022, Roma 2020 in https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Tavolo-caporalato/Documents/Piano-Triennale-post-CU.pdf (ultimo accesso 06.04.2022).

[1] Associazione Distribuzione Moderna, la sostenibilita’ e la responsabilita’ sociale della distribuzione moderna protagoniste al convegno di apertura di marcabybolognafiere – Comunicato Stampa del 15/01/2020, in http://adm-distribuzione.it/wp-content/uploads/2021/02/Marca-2020-Comunicato-15-gen-2020-14-gen-2020-definitivo.pdf (ultimo accesso 06.04.2022).

[1] Bevilacqua Piero, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia, Donzelli Editore, 1996, pp. 42-43.

[2] Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio – Ufficio del Lavoro, Le condizioni di lavoro nelle risaie, Roma 1906, p. 52, in https://play.google.com/books/reader?id=C5o9AQAAMAAJ&pg=GBS.PP12&hl=it (ultimo accesso 06.04.2022)

[3] Perrotta Domenico, Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura, in Meridiana N.79/2004.

[4] Corte di Cassazione, Relazione. n. III/11/2011 Roma, 5 settembre 2011, pp. 1-2, in: contedicassazione.it/Cassazione-resources/resources/cms/documewnts/Relazione-III_11_11-pdf.

[5] Senatori Iacopo, Filiera agroalimentare, tutela del lavoro agricolo e modelli contrattuali di regolazione collettiva: una geografia negoziale dello sviluppo sostenibile, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, N. 164:4/2019 pp. 589-629.

[6] Perrotta Domenico, ibidem

[7] Omizzolo Marco, Tratta internazionale nell’area del Mediterraneo e sfruttamento lavorativo: il caso della comunità indiana in provincia di Latina, in Baldin Serena e Zago Moreno Europe of Migrations: Policies, Legal Issues and Experiences, Edizioni Università di Trieste, 2017.

[8] Se tra i lavoratori agricoli con cittadinanza italiana il 6% ha trovato lavoro tramite un centro per l’impiego, lo stesso vale per 0,6% di lavoratori e lavoratrici con cittadinanza di altri Paesi europei e per lo 0,1% di quelli e quelle con cittadinanza non europea.

[9] Ispettorato Nazionale del Lavoro, Rapporto annuale delle attività di tutela e vigilanza: in materia di lavoro e legislazione sociale Anno 2020, Roma 2020 in https://www.ispettorato.gov.it/it-it/in-evidenza/Pagine/INL-Rapporto-Annuale-2020.aspx (ultimo accesso 06.04.2022)

[1] Per la fornitura dei dati si ringrazia in particolare il Dott. Ugo Mei, Dirigente per l’Area pianificazione e controllo, formazione, rapporti con altre strutture; nonché i suoi collaboratori e collaboratrici che hanno approntato la banca dati.

[2] Coldiretti, Ciliegie – Comunicato Stampa del 28/04/2016, in https://puglia.coldiretti.it/news/ciliegie/ (ultimo accesso 06.04.2022).

[2] Regione Emilia-Romagna, Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014-2020) Bando Progetti di Filiera, Bologna 2017, in https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2017/bando-progetti-di-filiera (ultimo accesso 06.04.2022).